引言

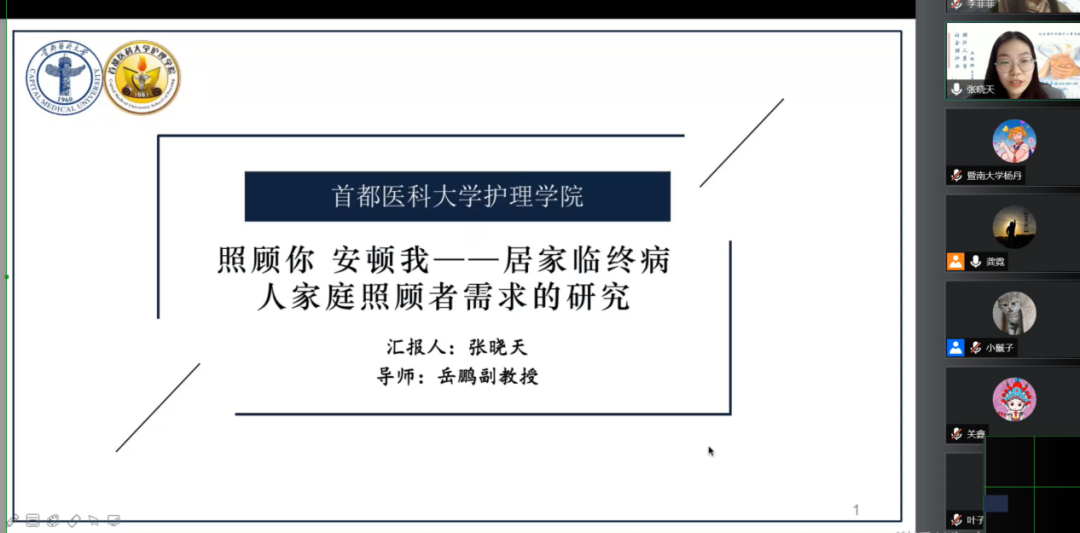

主题一·

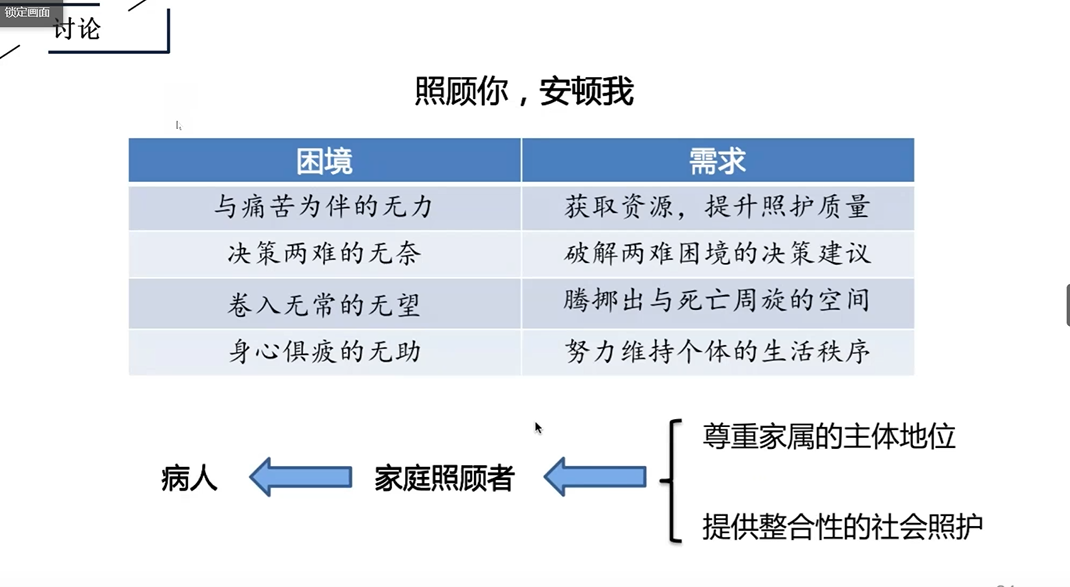

照护你、安顿我——居家临终病人

家庭照顾需求的研究

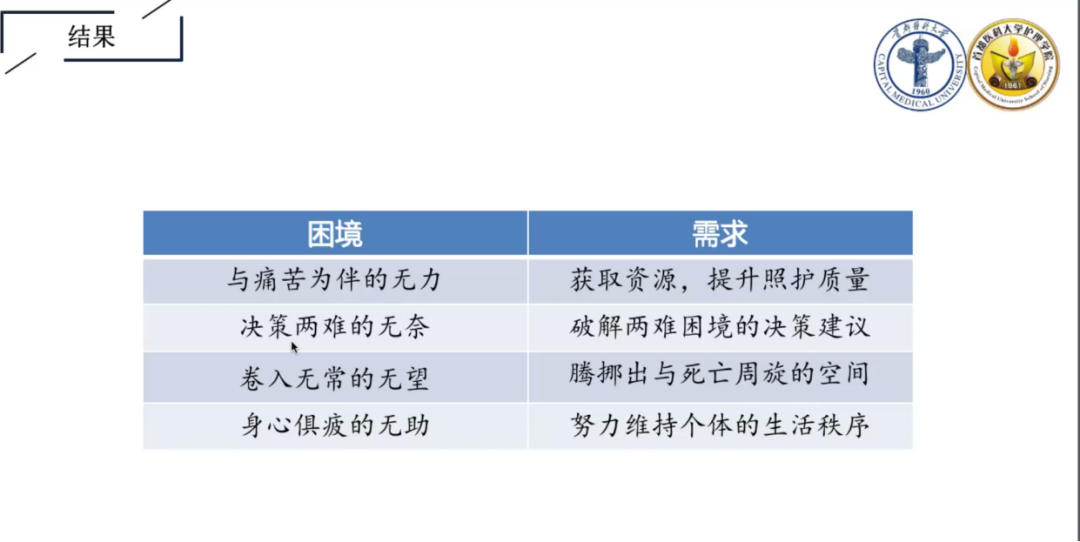

讲座内容

研讨环节

问

参与者仅为直系或者旁系亲属且不受薪的家属会不会影响到研究的结论?

问

中国通常会请偏远农村或子女照护病人并给予一定报酬,在家里照顾临终病人的独特性在什么地方?

问

苏阿姨的故事,作为少数配偶照顾者,她的故事不是很完整。通过急诊入院并不是一个简单的过程。苏阿姨在整个过程中心理调适是怎样的?

问

在医院场所中存在医患权利差距的情况,以实习护士身份接触患者,在一个专业的场所中以专业的眼睛去观察患者会不会影响患者照顾者的状态?

问

主动向社区或安宁疗护病房寻求帮助的人多吗?

问

他们是通过什么渠道去了解安宁疗护的相关信息和寻求帮助的?

问

大多数中国人谈及死亡会有禁忌,您是怎么克服的?

问

是不是可以考虑有家庭护理津贴的照护者作为参与者?

评议环节

“

晓天同学在岳鹏老师的指导下做了一个关于需求的调查,展现了很多细致的工作。报告很精彩的,研究非常深入。作为人类学团队,我们做工作的特点是不会有那么多的样本,而是深入挖掘某一些或者个别的个案。相对于医疗团队,我们从来不敢去做任何事情介入这种有临终情况或其他特殊情况的病人。我觉得这个研究的问题意识相当好。在家我们怎么去做病人的照护,这也是中国大陆需要去解释和解决的问题。但切入点可能会稍微琢磨一下,比如照顾者通常是直系或者旁系亲属而且是不受薪的。这种界定方式有可能会限制其他在家照顾的人员。按照中国传统,尤其在大城市,通常会请偏远的亲戚来照顾并给予经济上的补偿,这其实是一种互惠行为。如果特别强调直系或旁系亲属照护者,会不会限制我们的发现。另外,本研究四个居家临终照护的主题也是任何临终病人家属都会面对的。在中国文化中,死亡是一种很独特又敬畏,又避而远之,不太愿意去谈的文化。长期慢性病人都会存在“死亡禁忌”的文化,那居家临终病人的独特性又在什么地方?根据社会学人类学的很多观察,即便参与者是保姆、护工,他们在照顾的过程中纯粹的经济关系也会产生情感劳动。我强烈建议你们邀请一些受薪的照护者或者亲属。

“

可以把人类学互惠的概念运用到本研究之中。人类学的照护很多时候不是制度的照护,而是互惠的照护。亲属或非正式的照护体系,可以把整合性的照护纳入互惠照护之中。互惠型的照护正向效益比较多。但完全互惠性照护会带来“久病床前无孝子”等一系列问题。现实中需要把互惠性照护和制度照护结合在一起,会使研究更有意义。从社科的角度分析,会是一个很有意义的分析框架。我也对你们的研究表示钦佩,这个研究本身充满了很强的人文关怀。

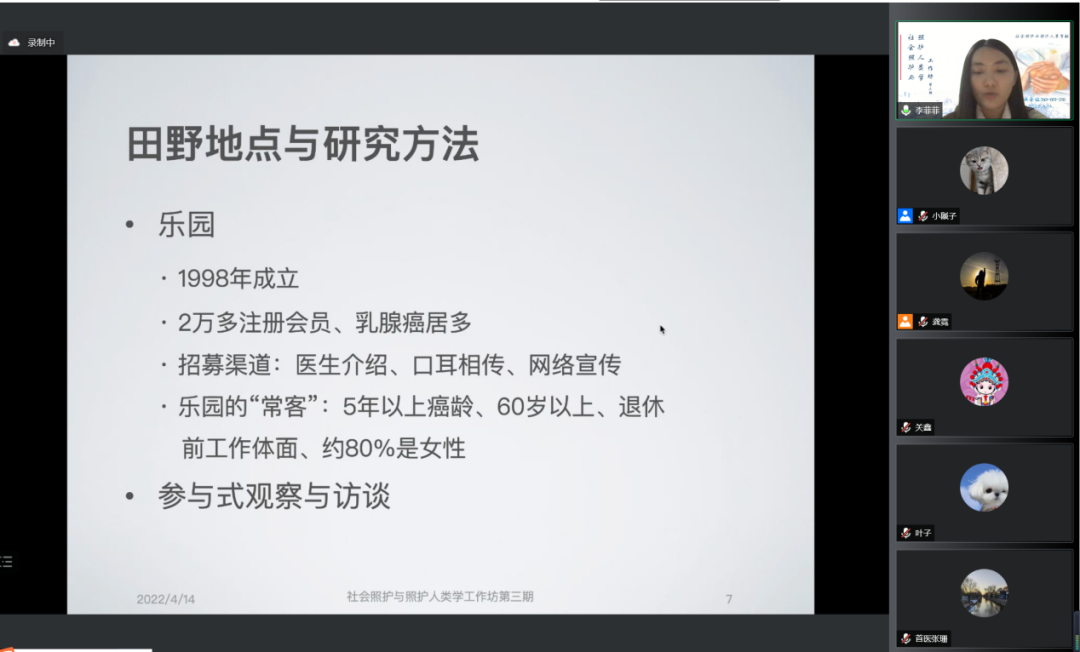

主题二·长期癌症幸存者的照护研究

讲座内容

研讨环节

问

乐园的活动有很多积极意义,但是在群体的组织中可能会存在这种落后的自卑、个人时间被挤占的压力以及不合群可能会带来一些排挤等。这些行为会不会跟乐园这种互助的初心有所矛盾?

问

在乐园里面病友之间可能会大家容易敞开心扉,那作为一个研究者是怎么跟他们建立信任关系的?

问

癌症幸存者的身份是在研究中定位的,还是这些长期癌症患者他自我的一个定位?

问

由于疫情时代在医院开展互助很难实现,对此有没有什么好的建议,能够让互助走进医院?

问

乐园里面是成年的癌症幸存者,有没有相关的儿童癌症幸存者的社会组织?

问

这种乐园里面有没有负性影响,就是经常一起的某个人突然走了?

评议环节

“

借由菲菲的分享,我想到自己刚毕业时在临床遇到的故事。如果那时候我了解你的研究,我就可能给别人更多的安慰。我当时在医院乳腺病房进修,大部分是乳腺癌病人,我们在聊天中慢慢形成一个话题,就是你觉得最难的是哪一天?很多人说是诊断那一天,有的人说是手术的前夜,有些人说是化疗的时候,这些答案都在我的料想之中。我听到不一样的答案是,很多化疗病人跟我说,其实最难的是他们第一次结束治疗康复出院的明天。我当时特别震惊,我在想出院是在一定程度上完成了机体的治疗,符合医学诊断的重要标准才出院。他为什么认为这一天是最难的一天?他说因为这一天我们脱下病号服,要带上假发了,因为这一天我要回到家里和自己的先生睡在一张床上。所以从那时候开始,我就特别关注社区研究,慢慢从专业的医疗机构向他们的日常生活所牵引,我想看看他们在日常的生活里面遭遇了什么,还需要什么?特别想提一点不成熟的建议,第一个是,癌症幸存者和他原来病人角色是如何达成和解的?当他是好人的时候他怎么看待那段艰难的历程?癌症在老百姓的眼里是致死性疾病,他们又是如何去面对和看待的?在a good guy,a good person或者是a good life,有没有达成一个平衡?如果继续去追踪这批病人,真正恢复到日常的生活秩序里,身体得到控制的这批人,他们对于死亡的态度,甚至于他的死亡质量,以及家属在后期的悲伤会不会和其他不一样?

另外,乐园的发生和发展是什么样子的?那批人是怎么被吸引到这个乐园中的?这个乐园和当地的文化是如何契合的?因为我读了你的文章,我知道这个乐园到目前为止注册了很多人,但是有很多人流失掉了,走掉的那部分人发生了什么?这个团体的动力是如何综合发展出来?如果以后我们作为专业人员去发展地方乐园时,有哪些关键点?最后,患者完全是在气功或者是唱歌跳舞,在生日会的氛围中恢复了对身体的控制感和生活的秩序感,他们每个人的治疗有没有也在起作用?家属的态度怎么样?未来如果我们去做推广,乐园的发展需要什么样的社会支持?我们的专业人员如果加入到这个乐园中,他们的期待是什么?是主导是支持,是潜伏还是希望我们消失?专业人员如何在不打扰的情况下,提供一些专业性的支持?

“

谢谢老师。我本人非常触动,就像您说的他们是脱下病号服的那一天觉得最难过,从我们的视角看,给他们提供了把自己经历说出来的机会,这个叙事本身对他们来说也是一种安慰。再回到您提的几个问题,第一个是他们怎样跟病人角色达成和解?以及怎样面临死亡?我们的观点是面临癌症带来的人生进程的中断和角色的破坏,他们是没有办法完全回到完全好的状态。只是乐园给他提供了平台,通过在乐园当抗癌明星、志愿者能够感受到自己好像变得正常了,但其实他还是不能完全回到正常的生活。长期癌症幸存者从医学的意义上讲不被认为是一个病人,但他又没办法承担一个正常人所应该承担的角色,所以没有办法完全达成和解。另外他们会压抑表达死亡或者恐惧的心情,就是不去谈论这个事情。这种观念还是偏中国传统文化的忌讳的态度。您说跟当地的文化是怎么契合的?其实跟中国的传统文化比较契合,可能是跟我们中国文化里面倡导要做有用的人比较契合。

第二个问题从乐园流失掉的人他们的情况怎么样?其实我对这部分人只是在乐园接触,后面没有到他们家里去追踪。但大概能确定的是新确诊病人,来乐园学习康复知识,他们未来5年核心的目标就是要活下去。熬过了5年这个大关,他们可能会来乐园里面做志愿者,当榜样,去给别人传递经验。也正是乐园给他们提供了这样一个途径,平台,机会,让他们能够在这里面感受到成就感,价值感。

第三个问题,乐园提倡的口号是治病去医院,康复到乐园,乐园完成的是从医院出院之后康复的那部分,他给自己的定位是这样的。再一个就是怎么样思考跟专业人员合作。您刚刚提到了之后,也给我一点启发,特别是这些新的病人,可能会遇到一些伤口愈合,饮食的困惑,他们所采取还是很民间的传递经验的方式。如果对他们有助益的话,我觉得可以请护理人员提供帮助。合作的方式可以是周期性的,比如固定的合办讲座。既不打扰他们日常的生活,但是又能给他们提供一些专业指导。

总结

”

首先我觉得今晚工作坊非常成功,现在为止气氛仍然非常热烈。第1个是来自岳鹏教授团队的张晓天硕士分享了居家安宁疗护家属的需求以及困惑,无论是从研究内容、研究方法以及研究发现都十分丰富,晓天分享的内容很灵动,有现场的调查,访谈,记录等方面。有一种我也跟她在现场一起调查的感觉。且研究结果非常丰富,如何解决临终患者居家照顾家属的困惑。这个结果为今后怎样解决这个困惑提供了非常好的思路,大家对这个问题展开了热烈的讨论,王教授从人类学的角度抛出了几个很关键的话题,分别是怎样拓展研究对象,还有研究方法的独特性,研究者以何种身份介入。王教授提到在照顾过程中有一个独特的名词,照顾经济学的情感劳动,这个概念对我很大的启发。此外,程瑜教授也提到了很好的一个理念,互惠照顾,并且提出了做此类的研究,要有一个分析性的理论框架。以上对今后怎么开展这个研究提供了非常好的建议。第2位是来自王教授团队的李菲菲博士,分享长期癌症幸存者的照顾问题,菲菲博士研究方法,显然跟传统的医学、护理学对这个问题的方法很不相同,尤其是研究的场所。龚老师一开始也提到通常是在医院、社区做。这个研究是一个独特的场所,在乐园里。让我们从另外一个角度看癌症幸存者独特的生命历程。医院给予他们治疗和护理,乐园给予他们情感沟通交流以及互助的平台。我对今晚两个内容颇有兴趣,因为我自身的研究团队也是做癌症病人的研究,目前我的团队其中一个研究内容,也是跟王教授团队有共同之处,也是关注癌症幸存者的研究,但更多的是从医学角度关注,而且是帮助他们如何回归社会。所以我刚才听了菲菲博士的报告,对我感触很深,启发也非常的大,以上是我的总结,谢谢大家的分享。

录屏回放:

链接:https://pan.baidu.com/s/10EAPXQQbGNgDiCpBWlL_ZQ

提取码:1234